|

|

一提起魏晋风度,大家或许就会想到放浪形骸的阮籍、嵇康。为何在那个纷乱的世代里,会诞生出一批反对礼教、人格独立、崇尚玄学清谈的知识分子?日本历史学家谷川道雄认为,魏晋风度的产生,与汉朝灭亡后旧有的社会结构因流亡解体、新的社会共同体的诞生有着极为密切的联系。不弄清楚汉末社会结构的解体和重组,就很难理解魏晋风度产生的原因。以下经出版社授权摘选自《隋唐世界帝国的形成》。

《隋唐世界帝国的形成》,[日]谷川道雄著,马云超译,后浪×楚尘文化丨九州出版社2020年11月版

流亡如何产生了“村坞”?

汉王朝的瓦解给中国社会留下了深刻的伤痕,二十年或三十年的短暂时间无法将其抹平,直到590年隋朝征服江南,这一动乱才算迎来了落幕。

那么,在2世纪末到4世纪初的混乱时代中,人们是怎样生活的呢?充满苦难的时代本身就是汉朝世界解体的结果,在这极度沉沦的黑暗日子里,人们能够找到孕育未来的种子吗?

最能如实反映民众苦难的,就是他们放弃父祖留下来的土地,被迫移居他乡,过着流亡的生活。根据多田狷介的考察,公元2世纪初开始,流民的数量激剧增长,这在关东地区(函谷关以东、黄河中下游一带)尤为显著,接着波及江淮地区(江北淮南),在黄巾之乱前夜影响到了江南一带。他还指出,流民的产生往往引发农民暴动,以及当时称为“妖贼”的宗教叛乱。其实,黄巾之乱就是在这种流亡、暴动和宗教叛乱日常化的背景下爆发的。

可以说,汉末社会的特征就是农民的流亡,即便三国鼎立的局面由西晋重新统一,这一特征也没有消失。因为晋王朝再次陷入动乱,人们为了躲避战乱的迁移变得更加活跃。

人们在流寓他乡时,往往结成各种各样的集团,从中可以看到新型聚落的雏形,这一点值得注意。

近年的研究发现,中国聚落史上的重大变革出现在东汉到魏晋时期, 那就是“村”的出现。汉代聚落的基本单位是“里”,“里”之外新出现了称为“乡”的聚落,在当时的史料中零星可见。随着时代推移,陶渊明(365—427)的《归园田居》 中就有“暧暧远人村,依依墟里烟(远处的村庄依稀缥缈,仿佛有一缕烟向上升起)。”在描写田园风景的诗作中,“村”总能占据一席之地。

石涛《陶渊明诗意图册·悠然见南山》

“村”字的古体写作“邨”,是指屯聚,也就是人们聚集在某个场所的意思。这一时代“村”出现的地点并不固定,可能是原有的聚落荒废后设立的,也可能是在远离人烟的山里。从这一点也可以看出,“村”的产生和原来的“里”有着不同的背景。随着“村”的普及,后世将其组合进了令制之中,比如唐代户令规定 :“在邑居者为坊,别置[坊]正一人……在田野者为村,别置村正一人。”换言之,作为都市聚落的“坊”和作为农村聚落的“村”同时迎来了制度化。

“村”作为新型的聚落,其间的人员结构是怎样的,人与人之间又是什么关系呢?虽然“村”字经常单独使用,但和其它词组成熟语的情况也不少。比如“村坞”一词就经常使用,“坞”也是表示当时流民集团聚落的词语,正因为“村”和 “坞”具有相通的性质,所以才会产生“村坞”这样的熟语。由此看来,通过“坞”的实际形态推测出当时新型农村的情况,似乎也不是不可能的。

据说,“坞”的本义是小障(小堤坝)或者小城(小城寨)。 如上一章所说,公元2世纪初,东汉政府为防备羌族入侵建立 了六百十六处“坞候”。这里的“坞”也是带有军事性质的,这样的用例在西汉就已经出现。通过1929年到1930年从居延地区(内蒙古自治区)发现的居延汉简可知,汉朝曾在当地设立“坞候”来防范外敌的入侵。

但是,坞不仅是国家为防御外敌而建立,一般民众也会在内乱中出于自卫而设立。最早的例子见于王莽时代。王莽末年的内乱引发了大规模的饥荒,关中一带“人相食”,都市里看不到人影,野外都被白骨覆盖。活下来的人们集中经营“营保”(与“坞”相似),由于表现出顽强的自卫态势,连叛乱军也无法对其出手。

光武帝平定内乱后,立即下令捣毁这些自卫设施,让民众归田务农。但当汉末和晋末内乱卷土重来的时候,人们又再次经营坞堡以图生存。比如西晋末年,匈奴人刘渊(?—310,304—310年在位)起兵自立,在他攻打平阳(山西)时,该郡的李矩被乡里民众推举为坞主,他带领人民躲避战乱,移居到了新郑(河南)。接着,永嘉之乱中晋都洛阳落入了匈奴人的手中,范阳(河北)的祖逖(266—321)与数百家人一起到淮河地区避难,他也被众人推戴为行主,“行”是指移动集团。

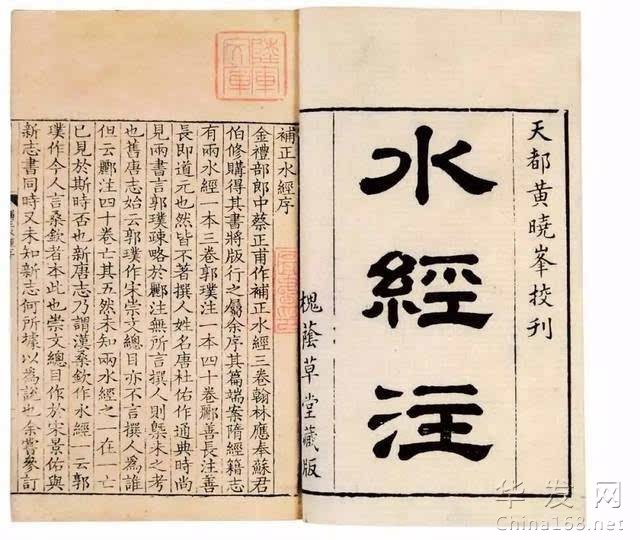

在上文的两个例子中,坞都经历了远距离的移动,到达一定地点后就在彼处经营。坞的构造和规模并不十分清楚。6世纪成书的《水经注》(北魏·郦道元撰)中记录了很多坞的名字,比如建在洛水之畔的一合坞,高二十丈,南、北、东三面都有天然的绝壁,只有西面需要人力防守,因此得名。如上所说,坞本来是指人工建设的防御城墙,但这一时期也广泛纳入了天然的要塞。

《水经注》书影

同在洛水流域的云中坞也是一例,因为建在高山之上,仿佛耸入云霄而得名。不过,这样的地理条件虽然有利于防御,但也迫使人们过上了闭塞的生活。他们不仅要储藏武器、粮食等必需品,还必须耕种山间的土地以图自给。

坞堡生活如何创造了一个新的世界秩序?

这样的坞堡生活创造了一个别样的世界。在远离人烟的山间,人们过着与世隔绝的集体生活,这在外界看来或许就是理想的家园了。据中国历史学家陈寅恪(1890—1969)推测,著名的陶渊明《桃花源记》就是以当时的坞堡世界作为原型的。这样的观点虽然存在争议,但是十分有趣,因为它会引导出下面的推论。

坞堡里人们的集体生活,其实是希望躲避乱世,维持和平的产物。也正因为如此,外界将之视为理想的家园。但是,为了使这样的印象进一步成立,人们还必须完美地维持坞内的秩序。如果坞本身就是一个充满争端的地方,则不仅无法做到与 外界隔绝,更不可能成为理想的家园。

当时的坞堡世界无法直接等同于桃花源,但这些封闭的集团是怎样维持秩序的呢?让我们来看西晋末年为躲避战乱而据守禹山(河南)的庾衮(生卒年不详)的例子。庾衮率领同族和他姓之人躲进山中,由于集团需要统领,庾衮就在众人推戴 下成了领袖。此时,庾衮提出了这样的要求:“无恃险,无怙乱,无暴邻,无抽屋,无樵采人所植,无谋非德,无犯不义,勠力一心,同恤危难。”也就是说,不依仗地利之便而骄奢自满,不利用世间混乱而侵犯他人财产,守卫道义,同心协力,共同渡过危难。

[明]仇英《桃花源图》(局部)

人们都听从他的提议,投入到坞堡的建设之中。无论是建造高耸的防御城墙,还是封锁从外界入侵的小道,这些劳动都要通过制定度量衡和工作定额来保障公平。同时,根据各自的出身,经验丰富的优秀人才会被推举为领导者,由庾衮对他们 加以指导。领导体制一旦确立,命令就能够有效贯彻,成员之间也处于井然有序的状态。

庾衮的集团绝非特例,东汉末年据守徐无山(河北)的田畴(169—214)集团也有着相似的构造。这两个集团的共同点在于,其成员不仅限于有血缘关系的人,还有更多没有血缘关系的。这是因为战乱使得原有的乡里生活难以维系,无所依靠的民众只能聚集在权威人士及其同族的周围。

难民集团本来没有秩序,但统率必不可少,庾衮和田畴都是考虑到这一点,所以提出了选定领袖的建议,最终提议者自身受到民众的拥戴,承担起领导整个集团的责任。这时,他们会向集团成员提出要求,比如成员之间不可寻衅,所有人必须团结一致。田畴的情况则是制定“杀伤、犯盗、争讼之法”,情节严重的事件可能会被判处死刑。另一方面,他们也制定有关婚姻和教育的规定,从而维持集团内部的秩序。

总而言之,东汉以来乡里社会的解体产生了大量的流民和难民集团,为了给他们赋予秩序,必须进行强力的道德规制。不过,这样的道德规制不一定以抽象的形式表现出来。首先是集团统领的选定,选出来的统领——庾衮也好,田畴也好,或是上文的李矩和祖逖也好——都是在一族或乡党中拥有声望的人物。平时从社会中获得的声望,到了非常之时就会成为凝结集团的精神核心。

集团成员之所以将一个人奉为集团的领袖,是因为此人代表了整个集团的意志。坞堡的统领能够在一族或乡党之中拥有声望,也是因为他们时常以自我牺牲的精神救济别人。比如,庾衮的故事见于《晋书·孝友传》,他独自看护患有传染病的兄长,直到其完全康复,人们都称赞他“此子守人所不能守,行人所不能行”。

祖逖原本就是带有侠气之人,他用自己的家财救济穷人,向淮河地区移动时,他让同行的老人和病人坐车,自己徒步前进,药物、粮食和衣服都和大家共用。郗鉴(269—339)在西晋灭亡时带领同族和乡党千余家逃到峄山(山东),也被人们推举为集团的领袖。他的身上有着同样的品质,当时集团遭遇了前所未有的饥荒,感念平日恩义的民众将仅有的粮食分给郗鉴,而郗鉴又把这些食物分给了同族和乡党中孤苦无依的人们。

郗鉴的这则故事是具有双重意义的美谈。在严重饥荒时,人们愿意分给他仅有的粮食,这本身就说明了郗鉴的人望。其次,郗鉴又把得到的粮食分给穷人,通过这种双重的自我牺牲,郗鉴的人格魅力越发显得崇高,成为人们敬慕的对象。同时这也说明,郗鉴是身处苦难中的人们相互关联的纽带。

新的共同体所使用的原理如何受到早期道教的影响?

说到这里,我们会联想起人类存在的两大原理。人们都生活在“人类”这一总体性的关联之中,与此同时又是区别于他人的独立个体。前者的主要表现就是亲子、兄弟等血缘关系,汉代的乡里社会就是基于血缘关系原理构成的社会,其基本单 位是家庭,大约一百家就构成了“里”这一地缘共同体,几个里聚在一起又组成了“乡”。

每个家庭的血缘关联是宗族,但并非乡里社会的所有家族都有血缘关系,这就形成了包含非血缘因素的乡里社会。不过,从乡里社会的领袖被称为“父老(父兄)”,一般成员被称为“子弟”来看,血缘主义仍然是维持秩序的基本原理。

但是,随着大土地私有的发展,豪族阶级的抬头,以及后文将提到的个人主义精神倾向的增长,乡里社会逐渐瓦解,血缘主义的社会结合原理变得松弛,家族间和个人间的裂痕不断加深。毋庸赘言,上一章提到的东汉王朝的私权化也是这股潮流中的一环,而且它最终导致东汉国家的崩溃,孕育出军阀混战的时代。战乱进一步加速了乡里社会的解体,人们为了利益而相互争斗,用“人相食”形容当时的生活绝非夸张。无论集团的层面还是个人的层面,个体与个体之间充满了对立、争斗,以及相互排斥。

在既有社会瓦解的过程中,人们为了生存下去就必须拥有自卫的手段,但自卫的方法通常需要与他人合作。于是,人们再次摸索相互合作的方向,但其原理已经不可能基于血缘主义。

立足于乡里社会瓦解的现状,为了重新统合人们,迫切需要一个全新的、更具自觉性的纽带。

这一全新的纽带是什么呢?从上文提到的几则坞堡集团的结合原理可以看到,那就是对每个个体的行为加以规制,从而维持整个集团的秩序。这样的规制从一开始就不是抽象化的法律,而是以个体的自我道德约束作为前提,各集团的统领都是道德人格的表率。当乡里社会中基于血缘主义的共同体原理走 向崩溃时,全新的探索成果就是基于人格主义的共同体原理。

新的结合原理,绝非只规范了坞堡集团。伴随乡里制的崩溃,各地形成的“村”成了当时迅速普及的道教和佛教的接受场所。佛教姑且不谈,阅读道教的教义就会发现,其中包含着相同的原理。

前文说到,太平道是早期道教一支,依靠符、水、咒语等治病。这似乎只是单纯的咒术,但太平道在治疗时会要求病人跪地忏悔自己的罪行,也就是以有罪意识作为前提 :人们之所以会生病,是因为犯了罪。

那么,罪是什么呢?同一时期兴盛于汉水流域(湖北)的五斗米道也有与太平道相似的仪式,他们将病人抬到安静的房间里忏悔罪行,然后接受祈祷。祈祷的方式是记录病人的姓名,写下三份承认罪行的供状,一份放在山上,一份埋进地下,一份沉入水中。这就是“三官手书”,人之所以会得病,是因为有了超越限度的欲望。

五斗米教因要求病人提供五斗米而得名,信徒贡献的米和肉都会放在名为“义舍”的公共设施中,旅行者可以自由食用和住宿。但若是取用了超出需要的米和肉,就会因为鬼道(人眼看不到的超凡力量)而得病。

这样说来,人们得病的原因在于有罪,也就是过度的欲望。人一旦有了过度的欲望,就会抢夺他人理应享受的福分,在自己与他人之间创造出相互排斥的关系。换言之,这就是朝着社会解体的方向发展。由此看来,五斗米道和太平道的志向恐怕都在于社会共同体的重建吧。

进一步佐证这一思想的是4世纪初的《抱朴子》(东晋·葛洪撰),其中《微旨篇》转引的《道戒》(道教的教义)记载了当时流行的各种“道戒”。

“想求得长生不老的人,一定要积累善行,对物慈爱,以宽容之心惠及他人,仁爱之心至于昆虫。祈祷别人的幸福,悲悯他人的苦难,救人于危急,助人于困窘。不伤害生命,不劝说灾祸,别人得到东西如同自己得到,别人失去东西如同自己失去。不自夸,不自大,不嫉妒比自己优秀的人,既不谄媚,也不损毁他人。如此就是有德之人,上天会赐予这样的人幸福, 做任何事情都能成功,也会如愿地修炼成仙。”(“欲求长生者,必欲积善立功,慈心于物,恕己及人,仁逮昆虫。乐人 之吉,愍人之苦,赒人之急,救人之穷,手不伤生,口不劝祸。见人之得如己之得,见人之失如己之失。不自贵,不自誉,不嫉妒胜己,不佞谄阴贼。如此乃为有德,受福于天,所作必成,求仙可冀也。”)

这一教导的核心思想就是,对于容易引发对立和排斥的关系,必须努力克服和超脱。因此,“破人之家,收人之宝,害人之身,取人之位……教人为恶,蔽人之善,危人自安,佻人自功,坏人佳事,夺人所爱”,这些行为都会导致减寿乃至死亡。

一般认为,道教比佛教更注重现世的利益。个人的理想目标在于长生不老,也就是将现世的生命永久化。但是,为了达成这一理想,人们必须自我克制物质的欲望,构建与他人的连带世界。近年的研究认为,太平道、五斗米道等早期道教都是寻求新型共同体世界的宗教运动。从上文的论述来看,这是完全可以肯定的。

集团领袖与豪族阶级中的核心领导是如何诞生的?

如此看来,东汉魏晋时期既是社会的崩溃过程,其实也是以各种形式寻求新型共同体世界的过程。当然,共同体世界不可能实现人与人的完全平等,因此需要以领导者与被领导者间的关系作为主轴。领导者通常是豪族阶级出身,但豪族阶级往往压迫民众,在竞争中不断扩张,形成排他的性质,这些都无法直接成为共同体世界的领导力,甚至可以说是破坏共同体的力量。重建共同体的力量,来源于豪族阶级对自身性格的抑制,竭力谋求与民众共同生存的场所。当时社会集团的领袖,都是具备这样自觉的人。

但是,无论个体的自觉如何强大,都可能被豪族阶级与生俱来的排他性和扩张性压倒,最终化为虚无。这样的恐惧并非不曾变成现实,但所谓的自觉也不仅仅是观念上的产物,为了维持独立的生活,共同体的秩序必不可少,民众迫切需要在共同体秩序中寻求核心地位的旗手。那就是汉代以来所谓的乡论,后来被纳入贡举制度之中的这一传统在汉末以后的集团形成中继续发挥着作用。正如在太平道和五斗米道等宗教运动中看到的,重建共同体的意愿前所未有地强烈,不难想象领导层的行为受到了来自底层的约束。

这样看来,当时豪族阶级所处的社会环境绝不单纯。他们一方面具备依靠武力和财力谋求自我扩张的所谓领主化倾向,但同时又受到要求领导者人格高尚的社会舆论的强力制约。过于强调前者的结果,就是汉王朝走向崩溃,引发严重的政治混乱。于是,豪族阶级不得不对自我扩张的趋势加以抑制,谋求共同体秩序的重建。换言之,与其用武力和财力奴役民众,以道德的力量掌握独立的民众才更有利于豪族阶层的安定。

基于上述背景,豪族中的人格高尚者成了领导层的核心,对民众集团的力量加以整合。也正因如此,领导者们必须具备优秀而独立的人格。舍弃汉帝国的逸民们就是如此,他们不仅仅作为个人逃离了汉朝的政界,还有不少人由此成为乡村集团的领导者。比如躲在小屋中免于党锢之祸的袁闳,后来又遭遇了黄巾之乱,但他并没有到别处避难,而是泰然自若地诵读经书,结果叛乱者达成一致,谁都没有侵犯他的部落。于是,同部落的人们纷纷依附袁闳,他的部落在战乱中竟然毫发无损。

成为社会领袖的资格既非财力也非武力,而是超越自身利益、坚守道德的人格,这是孔子以来儒家的传统理念。这一理念通过汉代的官吏任免法——贡举制度得以实现,后来又成为清流运动的思想依据。在汉王朝的崩溃过程中,各集团都贯彻了由道德高尚之人领导民众的模式。可以说,这些集团继承了汉代的理念。不过,东汉末年到魏晋时期的集团都诞生于政治混乱之中,它们领袖的人格也必然带有独立性、个性化的特点,这一点与该时期出现的批判礼教主义思潮绝非没有关联。

学问与朝廷的联系发生断裂,人们的思想要怎样涅槃?

在汉代,学问是与国家权力相联系的。将国家权力塑造成理想的形态,由此确保国家权力的正当性,这正是学问所承担的功能。这里的学问自然就是儒学,儒学是礼作为根本理念的思想体系,而所谓的礼,就是以家庭生活作为中心的乡里社会的道德秩序。如果说国家是由儒学保证其正当性的礼治世界,那么人们对儒学的态度应当是永恒不变的。但是如上文所说,国家已经背离了理想,沦为争夺私权的场所。无论清流士大夫的言论活动如何描绘理想的国家图景,作为基础的乡里社会早已经不留痕迹地解体了。

在理想和现实的严重乖离中,人们的思想要怎样涅槃重生呢?

从东汉末到魏晋时期,正是以这样的思想课题作为底流的疾风骤雨的时代。汉代得以完备的学问和思想体系受到各方面的挑战,逐渐演变为适应新时代的产物。

西晋官僚傅玄在文章中说:“魏武(曹操)好法术,天下贵刑名。魏文慕通达,天下贱守节。”(《晋书·傅玄传》)这很好地反映了当时的思潮。曹操之所以推行法律主义政治,是因为作为主流的礼教主义已经乖离了现实,但士大夫们却依然拘泥于礼教,只在乎世间的道德评判,对于实际政治没有任何作用。 曹操站在自古以来与儒家对立的法家位置上,意图将政治从过多虚饰的世界中独立出来。

曹操的继承人曹丕虽然篡汉而建立了曹魏,但如后文所说,他本人非常具有文采,他所创造的风潮,用刚才的话来说就是“通达”,也就是不受礼教束缚的自由立场。以前标榜这样立场的人是老子和庄子,老庄思想在这一时期重新壮大,甚至可以说是新时代的思想基石。

总之,曹操的“法术”也好,曹丕的“通达”也好,其对立面都是旧有的礼教世界。克服礼教世界,就是这个时代的目标。自觉到这一点,并通过各种文化形式追求这一课题的人,无疑就是知识分子。他们大多是前朝士大夫的子孙,也是属于豪族阶层的人物,但他们的行为中散发着家族和出身所无法解释的自由与奔放。

所谓建安七子(孔融、阮瑀、徐干、陈琳、应玚、刘桢、 王粲),正是基于这样的思潮,面向新时代开展着文学活动。建安是曹操拥立的汉献帝的年号,但由于曹操的根据地在邺城(河南),这些人的活动场所也都在邺城。其中之一的孔融前面已经提过,在第二次党锢中藏匿了被通缉的张俭,后来还争着承担罪责。当时的孔融只有十六岁,却也曾为清流士大夫的运动摇旗呐喊。

孔融还是孔子的二十世孙,年幼时就以孝行闻名,同时精通儒学,可谓汉代士大夫的典范。然而,他毅然的气节反而成了遭到曹操疏远的原因,最后被曹操杀害。孔融遭到告发,他在和朋友开玩笑时说道:“所谓父子,其实就是性欲的产物;所谓母子,就像把瓶里的东西倒出来一样,倒出来就是两件东西了。”(“父之于子,当有何亲?论其本意,实为情欲发耳!子之于母,亦复奚为?譬如寄物缻中,出则离矣!”)后世学者都认为孝敬父母的孔融绝不会说这样的话,但又苦于没有确凿的证据。不过,理应谨慎的孔子后代却如此口无遮拦、卖弄聪明,从中倒是可以看出一些时代的风气。

清代著名史学家王鸣盛(1722—1797)认为,后世的文人流于轻浮浅薄,就是建安七子开了先例(《十七史商榷》卷四十)。比如曹丕在招待他们的时候,曾令著名的美女甄夫人出来招呼,这本身就是无视传统礼法的行为,七子中只有刘桢还直直地盯着甄夫人看。

这些不拘礼法的行为不如说是有意为之,这样的倾向到后来越发明显,其顶峰就在魏晋交替已经初露端倪的正始年间 (240—249)。名列竹林七贤的阮籍(210—263,建安七子之一阮瑀的儿子)和嵇康(223—262)都是这一时期的人。

魏晋风度是如何诞生的?

最不顾礼教的人物就是阮籍,《世说新语》(南朝·刘义庆撰)的“任诞篇”中记载了很多相关的故事。这些不顾世人眼光的奇谈怪行读来令人畅快,但并非只是对放浪行为的赞美,用当时的话叫作“任真”,也就是追求根植于内心的真实想法,以此作为批判形骸化礼教的依据。有一则著名的故事,阮籍在母亲的葬礼上喝酒吃肉,而当出殡至野外时,却在一声号泣中吐出血来。

阮籍有一篇堪称讨伐礼教主义檄文的作品,那就是《大人先生传》。文中把礼教比作裈裤上的虱子,这些虱子住在裈裤的缝隙或是败絮里,任何时候都死死咬住裈裤不肯出来,这就是它们所说的规范。饿的时候就咬人,不愁吃就高兴。可一旦起了大火,整个都城都被烧毁了,虱子们就只能一个不剩地死在裈裤里。看看那些礼教君子的生活,和虱子又有什么区别呢?

那么,真正的君子应该是怎样的呢?嵇康在《释私论》的开头说 :“称得上君子的人,他的心绝不会被是非所束缚,他的行为不会违背道。”(“夫称君子者,心不措乎是非,而行不违乎道者也。”)在嵇康看来,用“是”或“非”这样的绝对价值定性事物,这本身就是“私”,礼教主义就是“私”的世界。所谓君子必须超脱“私”的世界,生活在“道”的公理世界之中。

嵇康所说的“私”不一定是指狭义的私利私欲,他把决定人们生活方式的精神状态,或者说人们面对世界的方法作为问题。进一步而言,他以构建超脱“私”立场的世界观作为自己的目标。当时的礼教主义批判不仅表现为日常行为的放荡不羁,还上升成一种形而上学式的议论。

所谓清谈,就是在这样的思想背景下流行起来的。清谈源于清议,也就是东汉末年清流士大夫内部盛行的人物评论。如上文所说,这是当时士大夫有志于超脱被宦官政治所污染的国家的反映。进入魏晋时期以后,这种谈论的风气上升为对人类和宇宙本质的讨论。比如在与人类相关的话题中,才(才能)和性(操行)的关系常常被提出来;在关于宇宙本质的问题中,将其视为“有”还是“无”是一个重要的争论点。

上面两个话题中,前者与当时的官吏任用问题相关,后者则是纯粹的形而上问题。但是,这些都和当时的思想性课题深刻联系在一起。从嵇康的《释私论》中也可以看到,礼教主义往往拘泥于事物的现象形态,与实有论的世界观相关联。与此 相对,将宇宙的本质定为无的立场则是从反礼教主义的意识形态出发的。西晋时期的裴(267—300)著有《崇有论》拥护礼教主义,而王衍(256—311)则立足于虚无思想进行了辩驳,从中很好地反映出两种不同的立场。

虚无思想是超越事物的现象形态而逼近其本质的方法性契机。这一思想的先驱者自然是老子和庄子,但儒家经典的《易经》也对各种现象进行了原理性和普遍性的说明,如果穷究其中的逻辑,就会发现,超越各种现象的原理性世界与老庄思想所描绘的幽玄世界有一定的共同点。因此,老、庄、易被称作三玄,在此基础上形成的形而上学就是玄学。

玄学的发展自然也对一直以来的经学产生了影响。正始年间的清谈代表是何晏(?—249)和王弼(226—249),两人都是老庄学者,通常被称为“正始之音”。何晏著有《老子》注疏,晚辈王弼的《老子注》至今仍被传为名著。这里值得注意的是,他们还夹杂老庄思想撰写了《论语》的注释书。比如何晏在《论语集解》中将孔子“志于道”(《述而》篇)的说法解释为“道不可体,故志之而已矣。”以往的解释都将“道”单纯理解为道德,但何晏力排众说,将其解读为老子的“道”,也就是绝对性的宇宙原理。

这只是其中一例,总之当时的新思潮已经渗透到了儒学之中,并不断使其发生变质。

当批判礼教主义的立场朝着超越现实世界的方向发展时,自然就会出现独立于政治世界的主张。知识分子的行为方式就是上文所说的逸民,竹林七贤也是希望在魏晋交替之际的动荡政局中韬光养晦。但作为一个思想问题而言,他们不仅要从特定的政治世界中逃避出来,还需要超越政治世界而自我独立的思想性依据,也就是说,要将汉代绝对化的政治世界的价值相对化。这又是通过怎样的契机来实现的呢?

超越政治世界,也就是超越国家的存在,首先就是自然界。人为创造的国家总会迎来灭亡的时刻,但自然却是永恒存在的。超越国家的另一个世界是个人的内心世界,无论多么强权的国家都无法征服这个世界。

汉末魏晋的时代精神就是放眼于这两个世界,而且这两个世界在人们心中相互交织,以丰富多彩的艺术形式表现出来。其中最值得一提的就是诗。诗在汉代的代表形式就是与楚辞一脉相承的汉赋,它们堆砌华丽的辞藻,以叙事诗的形式记录着宫殿的壮丽、首都的繁荣,以及王侯贵族的狩猎场景。这就是所谓的宫廷文学,伴随节拍歌颂着政治世界的力量和美学。然而,汉赋不知何时起拘泥于技巧,不免陷入了墨守成规的境地。

取代诗赋的就是五言诗。五言诗比《诗经》等所见的四言诗增加了一个字,具有更为生动的韵律感。据说,五言诗本是民间的歌谣形式,东汉末期的诗人用这样的形式歌颂自然,阐发自己的情怀。短诗的形式是最利于抒发情感的。

上述的建安七子都是五言诗的作者,当时掌权的曹操和他的儿子曹丕、曹植(192—232)(三曹)都是优秀的诗人。正始时期的阮籍、嵇康等人,也都通过五言诗率直地吐露出自己深邃的内心,前者的《咏怀诗》和后者在狱中所作《幽愤诗》就 是其中的代表。

五言诗的第二个高峰在西晋的太康时期(280—289)。当时,天下由西晋政权重新统一,首都洛阳成了张华(232—300)、陆机(261—303)等文人官僚雅集的场所。他们的作品比起建安、正始时期的文学,稍稍带有修辞主义的倾向,这也意味着五言诗染上了贵族主义的色彩。

上面提到的关于五言诗的情况,总结起来就是文学从政治世界中独立出去。曹丕在《典论》中所说“盖文章经国之大业,不朽之盛事 ”(《论文》),堪称文学的独立宣言。他又接着说道 :“年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。”人的寿命和荣华都是有限的,唯有文章万古长流。

是什么支持着这份永久呢?那恐怕就是独立于政治世界的内 ,以及内心所向往的悠久的自然吧。当时的文学带有更多的抒情性,常常会有纵情于自然的表达,这些都不是没有原因的。

尽管人们的精神开始在超越政治的地方构建起牢固的世界,但这样的精神又时常与政治世界相互关联,决定着它的根本性质。正所谓“文章经国之大业”,伴随精神世界的确立,作为社会领导阶层的贵族阶级自然形成,国家权力也朝着贵族国家的方向转变。

来源:搜狐 |

|